সমালোচিত মাইকেল শঙ্খ সুরে উদ্ভাসিত

মো. ইমদাদুল হক মিলন || রাইজিংবিডি.কম

শঙ্খের ধর্মীয় পবিত্রতা সম্পর্কে আমরা অনেকেই জানি। কিন্তু শঙ্খের আরেকটি বৈশিষ্ট্য আছে। সেটা হচ্ছে- সমুদ্র তটে বালুরাশির মধ্যে যখন অসংখ্য মৃত শঙ্খের খোলস পড়ে থাকে, তখন বাতাসে এক ধরনের মধুর সুর তৈরি করে। মৃত্যু পরবর্তী শঙ্খের এই বিমোহিত সুর সৌন্দর্য আরো বেশি আকৃষ্ট করে সাগর সোহাগী ভ্রমণ পিপাসুদের। আর এই চিরন্তন ধ্বনি, যা সুর সুন্দর শঙ্খকে আরও প্রস্ফুটিত করে তোলে।

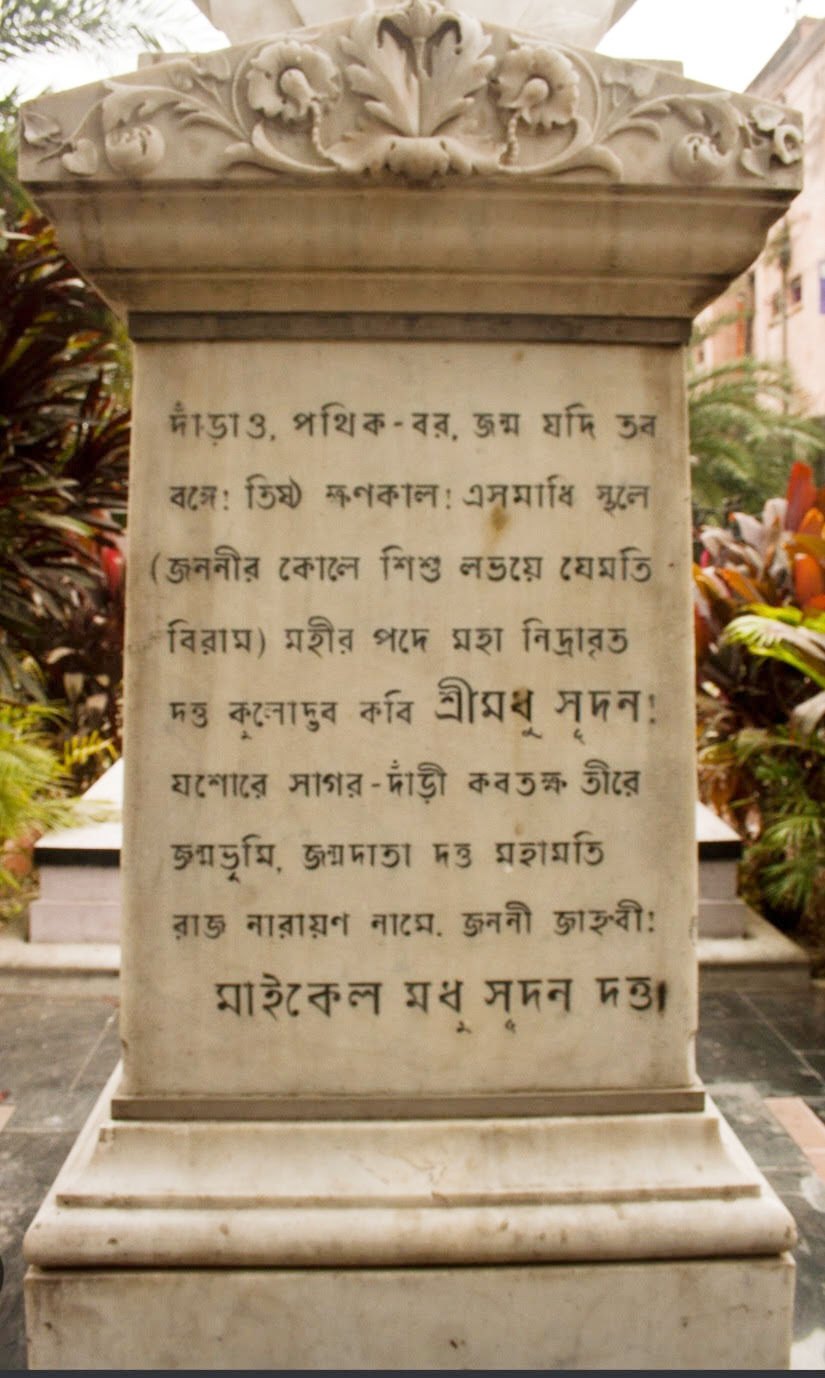

মধ্যযুগে পয়ার ছন্দের একঘেয়েমিতে বাংলা সাহিত্য যখন ক্ষয়িষ্ণু সুরে ধ্বনিত, ঠিক তখনই শঙ্খের মতোই এক নব দিগন্তের সুর ধ্বনি নিয়ে আবির্ভাব মধুসূদন দত্তের। জাহ্নবী দেবীর কোল আলোকিত করে ১৮২৪ সালের ২৫ জানুয়ারি যশোরের সাগরদাঁড়ি গ্রামে তার জন্ম হয়। পিতা রাজনারায়ণ দত্ত পেশায় ছিলেন খিদিরপুরের তমলুক রাজপরিবারের বিখ্যাত উকিল এবং মা ছিলেন বনেদি জমিদার পরিবারের মেয়ে।

হিন্দু কলেজে (বর্তমান প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়) অধ্যয়নরত অবস্থায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসনের সান্নিধ্যে আসেন এবং তার বিভিন্ন সাহিত্য পাঠ তথা শেক্সপিয়র শুনে ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি দুর্বল হন। বাংলা সাহিত্যের দৈন্যদশা ও ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েই মধুসূদন এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী সিদ্ধান্ত নিলেন আর তা হলো ধর্ম পরিবর্তন করবেন।

মধুসূদন দত্ত ১৮৪৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে নামের পূর্বে মাইকেল যুক্ত করেন। আর এরপর থেকেই মাইকেলের জীবনে নেমে আসে একের পর এক ঝড়। বাবা তাকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করেন। বন্ধু, সুহৃদ ও তার সমসাময়িক সাহিত্যিকগণ যেন একাট্টা হলেন মাইকেল সমালোচনায় ধর্ম ও সাহিত্য উভয় ক্ষেত্রে। সেসব সমালোচনা যতটা না গঠনমূলক, তার চেয়ে বেশি বিদ্বেষমূলক বিবেচিত হয় পাঠকমহলে।

কয়েকটি সাহিত্য সমালোচনার কথা না বললেই নয়। ১৮৬০ সালে প্রকাশিত হয় প্রহসন ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ’ ও ‘একেই কি বলে সভ্যতা’। প্রথমটিতে বুড়ো জমিদারের ভীমরতি প্রকাশ পেয়েছে এবং দ্বিতীয়টিতে ইংরেজি ভাবধারাপুষ্ট যুব সমাজের নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ও সুরা পানের কথা তুলে ধরা হয়েছিল। তাই তখনকার দিনের জমিদার ও ইয়ং বেঙ্গলের তরুণ সব লেখকগণ বিরাগভাজন হয়ে তার বিরুদ্ধে সমালোচনা শুরু করেন।

একই সালে প্রকাশিত তার বিখ্যাত ‘তিলোত্তমাসম্ভব’ বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা প্রথম কাব্যগ্রন্থ। আর এতেই সমালোচনা শুরু করেন অনুষ্টুপ, পয়ার ও অন্তমিলে অভ্যস্ত ছন্দের সারথী সব সাহিত্যবোদ্ধারা।

সর্বশেষ ‘মেঘনাদবধ কাব্য’কে উপজীব্য করে তৎকালীন গোড়া ব্রাহ্মসমাজ একাট্টা হয়েছিল মাইকেলের সমালোচনায়। কারণ হিসেবে সবাই দাবি তোলেন, রামকে খলনায়ক আর রাবণকে হিরো বানানো হয়েছে এ কাব্যগ্রন্থে। এভাবেই চলতে থাকে তার সঙ্গে অন্যান্য সব সাহিত্যিকদের সাহিত্য দ্বন্দ্ব। মেঘনাদবধ রচনা পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে তাকে সমালোচনার তীর নিক্ষেপকারীদের মধ্যে অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রামগতি ন্যায়রত্ন, যোগীন্দ্রনাথ বসু ও মোহিতলাল মজুমদারের মতো সাহিত্যিকগণ অন্যতম। সাহিত্য সমালোচনার পাশাপাশি তাকে ধর্মীয়ভাবেও করাঘাত করেছেন তৎকালীন হিন্দু ও খ্রিষ্ট সমাজের তথাকথিত ধর্ম ধ্বজাধারীরা।

হিন্দু ব্রাহ্মণদের মতো খ্রিস্টান ধর্ম যাজকরা তার ধর্মাচার নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, যা তার অন্ত্যেষ্টির সময় প্রকট আকার ধারণ করে।

বন্ধু কৃষ্ণমোহন যখন তার অন্ত্যেষ্টির সময় লর্ড বিশপের অনুমতি নিতে যেতে চাইলে তেজস্বী মাইকেল বলেছিলেন, ‘আমি মনুষ্য নির্মিত গির্জার সংস্রব গ্রাহ্য করি না, আমার কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন নাই, আমি ঈশ্বরের কাছে বিশ্রাম করিতে যাইতেছি। তিনি আমাকে তাহার সর্বোৎকৃষ্ট বিশ্রামাগারে লুকাইয়া রাখিবেন।’

১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুন, রবিবার সকালে তার শরীর ও প্রাণশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসছিল এবং সেদিন বেলা ২টার সময় জামাতা, পুত্র-কন্যা ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের সামনেই প্রাণত্যাগ করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মৃত্যু পরবর্তী সৎকার নিয়েও সমালোচনার ঝড় উঠে। একদিন পরে ৩০ জুন রেভারেণ্ড ডা. পিটার জন জারবোর নেতৃত্বে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষে সমাহিত করা হয় লোয়ার সার্কুলার রোডের খ্রিষ্টান সিমেট্রিতে।

মৃত্যুর পর সমালোচনা মাইকেলের পিছু ছাড়েনি। ১৮৯৩ সালে প্রথম জীবনী লেখক যোগীন্দ্রনাথ বসু ‘মাইকেল মধুসূদন জীবনচরিত’ গ্রন্থে তাকে হিন্দু বলে আখ্যায়িত করেন। তার কাব্যিক সৌন্দর্যবোধক নাম ‘শ্রীমধুসূদন’ নিয়ে মোহিতলাল মজুমদার তো তাকে হিন্দু বানিয়ে ছাড়লেন । অবশ্য ১৯২১ সালে নগেন্দ্রনাথ সোমের ‘মধুস্মৃতি’তে তাকে হিন্দু বা খ্রিস্টান হিসেবে না দেখিয়ে মানুষ হিসেবে দেখানো হয়েছে। মাসিক ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায় নগেন্দ্রনাথ সোমের ‘ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর হৃদয়ের কথা মৃত্যুর অব্যবহিত পর্য্যন্ত কাহাকেও বলেন নাই’ প্রবন্ধে তাকে সাধারণ মানুষের কাছে ‘মাইকেল’ হয়ে ওঠা দেখানো হয়েছে।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের সাহিত্যকর্মের প্রতি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূল্যায়নও ছিল নেহাতই ছেলেমানুষি গোছের। মেঘনাদবধের পরিকল্পনা, চরিত্রায়ণ ও শব্দচয়ন সবকিছুই রবীন্দ্রনাথের কাছে মনে হয়েছিল কৃত্রিম, আড়ম্বরপূর্ণ এবং অনর্থক। কিন্তু পরিণত বয়সে অবশ্য তিনি নিজের ভুল স্বীকার করে বলেছেন, “মেঘনাদবধ চিত্রে বহুকাল হইলো প্রথম বর্ষের ‘ভারতীতে’ মেঘনাদবধ কাব্যের এক দীর্ঘ সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। লেখক মহাশয় এ প্রবন্ধে তাহার প্রতিবাদ প্রকাশ করিতেছেন। তিনি যদি জানিতেন ভারতীর সমালোচক তৎকালে এক পঞ্চদশ বর্ষীয় বালক ছিল, তবে নিশ্চয়ই উক্ত লোকবিস্মৃত সমালোচনায় বিস্তারিত প্রতিবাদ বাহুল্যবোধ করিতেন। ইতিপূর্বে আমি অল্প বয়সের স্পর্ধার বেগে মেঘনাদবধের একটি তীব্র সমালোচনা লিখিয়াছিলাম। কাঁচা আমের রসটা অম্লরস-কাঁচা সমালোচনাও গালিগালাজ। অন্য ক্ষমতা যখন কম থাকে, তখন খোঁচা দিবার ক্ষমতাটা খুব তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে। আমিও এই অমর কাব্যের উপর নখরাঘাত করিয়া নিজেকে অমর করিয়া তুলিবার সর্বাপেক্ষা সুলভ উপায় অন্বেষণ করিতেছিলাম।”

রবীন্দ্রনাথ পরে আরও বলেন, ‘মধুসূদন আধুনিক বাংলা কাব্য সাহিত্যের প্রথম দ্বার উন্মোচনকারী।’ তারপর অবশ্য অনেক সাহিত্যিক তাদের ভুল বুঝতে পেরে মাইকেলের পথে হেঁটেছেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত কতটা উঁচু মানের কবি ছিলেন তা বুঝতে পেরেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর অগণিত সাহিত্যিকগণ।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের রেখে যাওয়া পথ ধরেই এগিয়ে যাচ্ছে বাংলা সাহিত্য আজও। যে শঙ্খ প্রথম ও শেষ প্রাণ ধ্বনি হয়ে সুর ছড়াচ্ছে পূজা পর্বে, সেই মাইকেল নামক সুর ধ্বনি বাজবে বাংলা সাহিত্যের ধেনুর বীণ হয়ে নিশ্চয়ই; তাকে আর রুখে কে?

লেখক: প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, আলহাজ্ব সারোয়ার খান কলেজ, দিঘলিয়া, খুলনা

/মেহেদী/