বাংলাদেশি বর্ষপঞ্জির সাম্প্রদায়িকতা বিচার

স্বরোচিষ সরকার || রাইজিংবিডি.কম

বাংলাদেশের বর্ষপঞ্জির নববর্ষ এবং পশ্চিমবঙ্গের বর্ষপঞ্জির নববর্ষ সাধারণত এক দিনে হয় না বলে অনেকে এর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পান। তাছাড়া যখন তাঁরা জানতে পারেন যে, বাংলাদেশের বর্ষপঞ্জিটি প্রথম চালু হয় ১৯৬৬ সালে; ১৯৭১ সাল পর্যন্ত চলে, মাঝখানে কিছুদিন বন্ধ থাকে, ১৯৮৮ সালে আবার চালু হয়; তখন সেই গন্ধ আরো তীব্র হয়। কেননা শাসনকালের হিসেবে বর্ষপঞ্জিটি প্রথম চালু হওয়ার সময়ে এবং পুনরায় প্রবর্তনের সময়ে দু’জন সাম্প্রদায়িক সামরিক শাসক দেশের সরকারপ্রধান ছিলেন। প্রথম জন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান এবং দ্বিতীয় জন প্রেসিডেন্ট এরশাদ। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পরে ১৯৬৬ সাল থেকে আইয়ুব খান পাকিস্তানের হিন্দুদের সম্পত্তি শত্রুসম্পত্তি হিসেবে দখল করার কাজ শুরু করেছিলেন আর প্রেসিডেন্ট এরশাদ ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশের সংবিধানে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করার মধ্য দিয়ে অমুসলমান নাগরিকদের মনে অনিকেত মনোভাব সৃষ্টি করেছিলেন।

সাম্প্রদায়িকতার পাশাপাশি বাংলাদেশের বর্ষপঞ্জির বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ ওঠে, সেটা বিচ্ছিন্নতার। তাঁদের ধারণা, পাকিস্তানের বাঙালি জনগোষ্ঠীকে ভারতের বাঙালি জনগোষ্ঠী থেকে সাংস্কৃতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করার চক্রান্তের অংশ হিসেবে ষাটের দশকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলা বর্ষপঞ্জিকে আলাদা করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। আবার সত্তরের দশকের মাঝামাঝি থেকে বিশেষভাবে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর বাংলাদেশে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিপরীতে যখন বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের বর্ষপঞ্জিকে হাজির করা হয়। তাঁদের বিচেনায় এসব কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য হলো পৃথিবীর তাবৎ বাঙালির অভিন্ন সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার থেকে বাংলাদেশের বাঙালিকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা, তথা মুসলমান বাঙালির জন্য স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য তৈরি করা।

এমন সব গুরুতর অভিযোগ এককথায় কাকতালীয় বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যদিও বাংলাদেশের বর্ষপঞ্জির প্রণয়ন-প্রক্রিয়ার দিকে তাকালে এবং সেই প্রক্রিয়ায় যুক্ত মানুষগুলোর জীবনাদর্শ ও ধর্মপরিচয় বিবেচনায় নিলে উদ্যোগগুলোকে নির্ভেজাল সাম্প্রদায়িক বা বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে মনে করা কঠিন।

প্রথমত, বাংলাদেশের বর্ষপঞ্জি নামে বর্তমানে যা পরিচিত, তা তৈরির মূল কারিগর ঢাকার বাংলা একাডেমি হলেও এর সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন, কোনো সংজ্ঞায়ই তাদের সাম্প্রদায়িক বলা যায় না। কাজটি যাঁরা করেছিলেন, সেখানে মুসলমান নেতৃত্ব থাকলেও যাঁরা কাজ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে হিন্দুদের সংখ্যা ছিলো আধাআধি। তাছাড়া সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মুসলমান সদস্যদের থেকে হিন্দু সদস্যগণ অধিক ভূমিকা রেখেছিলেন। তাই পাকিস্তানের সমকালীন রাজনীতির হিন্দুবিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতার বিষয়টিকে বর্ষপঞ্জি সংস্কারের সঙ্গে মেলানো যায় না।

এ কথা সত্য যে, পাকিস্তান শাসনামলের বিভিন্ন ফোরামে কোনো হিন্দু সদস্য যখন কোনো প্রস্তাব করেছেন, প্রায় ক্ষেত্রেই তা সন্দেহের চোখে দেখা হয়েছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা খারিজ হয়েছে। বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার বিষয়ে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাবের বিষয়টি এ ক্ষেত্রে স্মরণীয়। কিন্তু ১৯৬২ সালের ১০ই জুন বাংলা একাডেমির তৃতীয় বার্ষিক সাধারণ সভায় নাটোরের সাহিত্যিক গজেন্দ্রনাথ কর্মকার কাব্যরতœ সাহিত্যতীর্থ যখন বাংলা বর্ষপঞ্জি সংস্কারের মতো গুরুতর একটি প্রস্তাব করলেন, তা সন্দেহের চোখেও দেখা হয়নি বা খারিজও করা হয়নি। বরং তাঁর প্রস্তাবের অনুসরণে নাটোরের এমএ হামিদও প্রায় একই ধরনের একটি প্রস্তাব করেছিলেন। গজেন্দ্রনাথ কর্মকার তাঁর প্রস্তাবে বলেছিলেন, ‘‘বাংলা সালের বিভিন্ন মাসের তারিখ নির্ধারণ করা হউক’’।

তাঁর এই প্রস্তাবকে ভিত্তি করে ১৯৬৩ সালের ১০ই জুন বাংলা একাডেমির তৎকালীন পরিচালক সৈয়দ আলী আহসান একটি সভা ডাকেন। সেই সভার সমন্বয়কারী ছিলেন সংকলন উপবিভাগের কর্মকর্তা তারাপদ ভট্টাচার্য। ঐ দিনের সভায় সৈয়দ আলী আহসান আর তারপদ ভট্টাচার্য ছাড়া বাইরের সদস্য ছিলেন মাত্র একজন, তিনি হলেন ‘ভাষা আন্দোলন’খ্যাত অধ্যাপক আবুল কাসেম। এই সভায় মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্কে সভাপতি করে সাত সদস্যের একটি কমিটি গঠিত হয়, সে কমিটির আহ্বায়কও ছিলেন তারাপদ ভট্টাচার্য। সাত সদস্যের নতুন কমিটিতে হিন্দু সদস্য ছিলেন মোট চারজন: তারাপদ ভট্টাচার্য, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, অনাথবন্ধু ভট্টাচার্য এবং সতীশচন্দ্র শিরোমণি। কমিটির এই হিন্দু প্রাধান্যের বিষয়টি মনে রাখার মতো। তাই বাংলা একাডেমির এই পঞ্জিকা সংস্কারের মূল নেতৃত্ব সৈয়দ আলী আহসানের কাছে থাকলেও, এমনকি মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ঐ কমিটির সভাপতি হলেও কমিটির প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণের পেছনে সমকালীন হিন্দু পঞ্জিকা বিশেষজ্ঞদের মতামত বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। এসব বিবেচনায়, নিঃসন্দেহে বলা যায়, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের শাসনামলে গৃহীত হলেও বাঙালি মুসলমানের জন্য আলাদা একটি পঞ্জিকা গঠনের ইচ্ছা নিয়ে বাংলা একাডেমি পঞ্জিকা সংস্কারের কাজ শুরু করেনি।

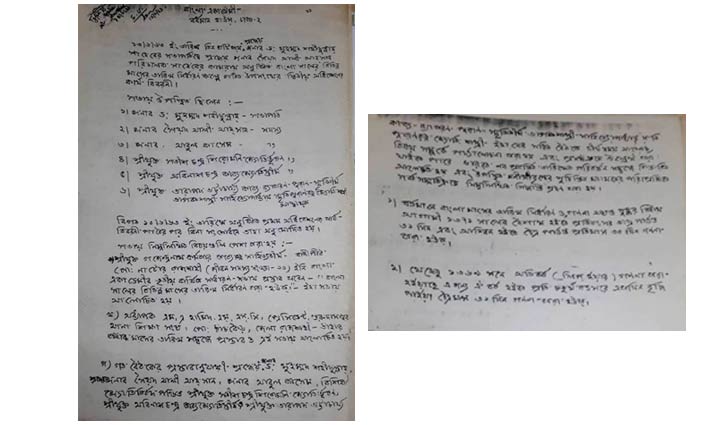

পঞ্জিকা কমিটির দ্বিতীয় সভা আর নতুন কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬৩ সালের ১৩ই জুন। এই সভার কার্যবিবরণী থেকে সে সময়ের বাংলা একাডেমির অসাম্প্রদায়িক অবস্থান বোঝা যাবে। সভার কার্যবিবরণীর গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল নিম্নরূপ:

গত বৈঠকের প্রস্তাবানুযায়ী শ্রদ্ধেয় জনাব ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, শ্রদ্ধেয় জনাব সৈয়দ আলী আহসান, জনাব আবুল কাসেম, বিশিষ্ট জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র শিরোমণি জ্যোতির্ভূষণ, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র কাব্যজ্যোতিস্তীর্থ ও শ্রীযুক্ত তারাপদ ভট্টাচার্য্য কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-স্মৃতিতীর্থ ভাগবতশাস্ত্রী-সাহিত্যোপাধ্যায় স্মৃতিপুরাণরত্ন জ্যোতিঃশাস্ত্রী ইহাদের সহিত বৈঠকে দীর্ঘসময় আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে পর্য্যালোচনা করা হয় এবং প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে ভারতে নবপ্রবর্ত্তিত তারিখের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচিত হয় এবং উপস্থিত মনীষীবৃন্দের সুচিন্তিত মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

১। বর্তমানে বাংলা মাসের তারিখ নির্ধারণ ও গণনা অত্যন্ত দুষ্কর বিধায় আগামী ১৩৭১ সালের বৈশাখ হইতে প্রতিবৎসর ভাদ্র পর্যন্ত ৩১ দিন এবং আশ্বিন হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত প্রতিমাস ৩০ দিন গণনা করা হউক।

২। যেহেতু ১৩৬৯ সনে অতিবর্ষ (লিপইয়ার) গণনা করা হইয়াছে এজন্য ঐ বর্ষ হইতে প্রতি চতুর্থ বৎসরে একদিন বৃদ্ধি পাইয়া চৈত্র মাস ৩১ দিন গণনা করা হউক।

দেখা যাচ্ছে, এই সভায় অনাথবন্ধু ভট্টাচার্য উপস্থিত থাকতে পারেননি। তাঁর পরিবর্তে পরবর্তী সভায় (১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬) লালমোহন কাব্যঋত্বিকতীর্থ নামে একজন বিশেষজ্ঞকে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। এই হিন্দু সদস্যগণের একজনের বিশেষণ হিসেবে ‘বিশিষ্ট জ্যোতির্বিদ’ শব্দবর্গ ব্যবহৃত হয়েছে এবং তিন জনের উপাধি হিসেবে যথাক্রমে ‘জ্যোতির্ভূষণ’, ‘জ্যোতিস্তীর্থ’ এবং ‘জ্যোতিঃশাস্ত্রী’ ব্যবহৃত হয়েছে দেখে অনুমান করা কঠিন নয় যে, প্রাসঙ্গিক সিদ্ধন্ত গ্রহণে এঁদের মতামত সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছিলো। তবে বাংলা একাডেমির এই রিপোর্টটি ক্রমে ‘শহীদুল্লাহ্ রিপোর্ট’ হিসেবে জনপ্রিয়তা পায়। অনেকে বাংলা একাডেমির এই বর্ষপঞ্জিকে ‘শহীদুল্লাহ্ বর্ষপঞ্জি’ হিসেবেও উল্লেখ করে থাকেন।

দ্বিতীয়ত, বাংলা একাডেমির বর্ষপঞ্জি সংস্কার ভারতের বর্ষপঞ্জি সংস্কার প্রচেষ্টার অনুকরণ হওয়ায়, সেটাকে বিচ্ছিন্নতাবাদীও বলা যায় না। বিষয়টি পরিষ্কার করা যাক। বাংলা একাডেমির শহীদুল্লাহ্ কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত জ্যোতির্বিদদের মতামতে সমকালীন ভারতবর্ষের পঞ্জিকা সংস্কারের উদ্যোগের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছিলো। উদ্ধৃত কার্যবিবরণীর সূচনা অনুচ্ছেদে ‘ভারতে নবপ্রবর্তিত তারিখের পরিবর্ত্তন’ বাক্যাংশটুকুর দিকে তাকিয়ে তা উপলব্ধি করা যায়। বাস্তবে সমকালে মুদ্রিত বইপুস্তক ও গণমাধ্যমে তখন প্রচার পাচ্ছিলো যে, ভারতবর্ষের সব প্রদেশে একটি কেন্দ্রীয় বর্ষপঞ্জি চালু হতে যাচ্ছে এবং সেখানে বছরের সব মাসের দৈর্ঘ্য সুনির্দিষ্ট করা হচ্ছে এবং তা গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জির তারিখের সঙ্গে দেশীয় তারিখকে সংলগ্ন করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে যদি এমন একটি পঞ্জিকা চালু হয়, তাহলে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের তারিখ আর পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের তারিখ আলাদা হয়ে যাবে, সবাই তা নিয়ে ভাবিত ছিলেন। বাংলা একাডেমির প্রতি গজেন্দ্রনাথ কর্মকারের আবেদন বা তার কিছুকাল পরে নাটোরের এমএ হামিদের আবেদন সেই ভাবনারই প্রতিফলন। সম্ভবত এই ভাবনা থেকে বাংলা একাডেমির সঙ্গে যুক্ত ‘জ্যোতির্বিদ’গণও মত দিয়েছিলেন যে, ভারতের মতো পাকিস্তানের বর্ষপঞ্জিও পরিমার্জিত হোক। তাতে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সুবিধা হবে। এটা অবশ্যই অবিচ্ছিন্নতার মনোভাব।

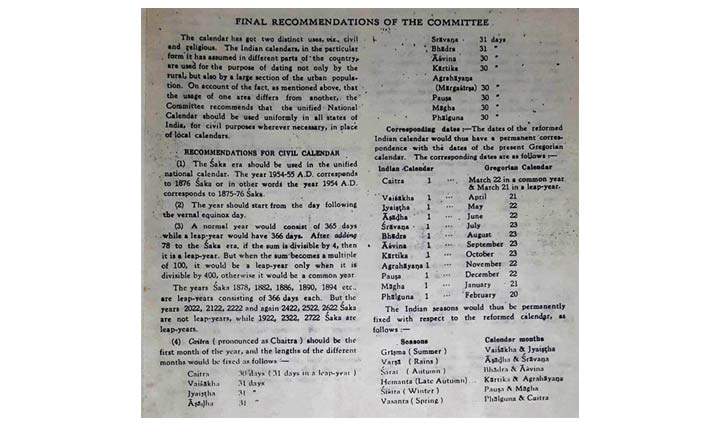

এ প্রসঙ্গে ভারতের পঞ্জিকা সংস্কার উদ্যোগের বিষয়টি মনে করা যাক। নিকটবর্তী সময়ে (১৯৫৪) ভারতের রাজধানী দিল্লিতে মেঘনাদ সাহার নেতৃত্বে একটি সর্বভারতীয় বর্ষপঞ্জি সংস্কার কমিটি তৈরি হয়। ঐ কমিটির সদস্য ছিলেন জেএস কারান্দিকর, এসি ব্যাণার্জি, কেএল দপ্তরী, গোরখ প্রসাদ, আরভি বৈদ্য এবং এনসি লাহিড়ী। ১৯৫৪ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর সংস্কার কমিটি তাদের চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরি করে। ১৯৫৬ সালের ২১শে মার্চ থেকে এই বর্ষপঞ্জি ভারতে চালু করার সুপারিশ করা হয়। বর্ষসংখ্যা ধরা হয় ১৮৭৮ শক এবং ২১শে মার্চকে ধরা হয় ১লা চৈত্র এবং চৈত্র মাসকে ধরা হয় বছরের প্রথম মাস। এই প্রস্তাব অনুযায়ী বৈশাখ মাস শুরু হতো ২১শে এপ্রিল বা ২২শে এপ্রিলে। কেননা, প্রস্তাবিত পঞ্জিকা অনুযায়ী অধিবর্ষে চৈত্র মাসের সঙ্গে একদিন যোগ করার প্রস্তাব করা হয়েছিলো। সাহা কমিটির এই প্রস্তাবের মূল বিষয়গুলোর দিকে লক্ষ করলে বোঝা যাবে, ১৯৬৩ সালে বাংলা একাডেমির প্রস্তাব সাহা কমিটির প্রস্তাব দ্বারা কতোটা প্রভাবিত।

সাহা কমিটির সুপারিশে বলা হয়েছিলো: ১. জাতীয় বর্ষপঞ্জির অব্দসংখ্যা হবে শকাব্দ; ২. সূর্যের উত্তরায়ণের পর দিন থেকে বছর শুরু হবে; ৩. শকাব্দের সঙ্গে ৭৮ যোগ করার পরে চার দিয়ে বিভাজ্য হলে অধিবর্ষ হবে, শতাব্দীর ক্ষেত্রে ৪০০ দিয়ে বিভাজ্য হলে অধিবর্ষ হবে; ৪. চৈত্র হবে বছরের প্রথম মাস। মাসের দৈর্ঘ্য হবে: চৈত্র ৩০ দিন (অধিবর্ষ হলে ৩১ দিন), বৈশাখ ৩১ দিন, জ্যৈষ্ঠ ৩১ দিন, আষাঢ় ৩১ দিন, শ্রাবণ ৩১ দিন, ভাদ্র ৩১ দিন, আশি^ন ৩০ দিন, কার্তিক ৩০ দিন, অগ্রহায়ণ ৩০ দিন, পৌষ ৩০ দিন, মাঘ ৩০ দিন এবং ফাল্গুন ৩০ দিন।

১৯৫৬ সাল থেকে সরকারি এই পঞ্জিকা ভারতবর্ষে অল্পবিস্তর চালু হয়। বাংলা একাডেমির সভায় সে ইঙ্গিত আছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে অসংখ্য পঞ্জিকা ছিলো, সেসব পঞ্জিকা অনুযায়ী বছর শুরু হতো বিভিন্ন সময়ে। তাই সরকারি নির্দেশ সত্তেও সেসব পঞ্জিকায় অভ্যস্ত মানুষ সাহা কমিটির প্রতিবেদনকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। এই কমিটির অন্তত চারজন সদস্য বাঙালি থাকা সত্তেও পঞ্জিকাটি পশ্চিমবঙ্গে চালু করা কঠিন হয়। বিশেষভাবে পয়লা বৈশাখকে ১৪ই এপ্রিলের বদলে ২১শে এপ্রিল মেনে নেওয়াটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের পক্ষে সহজ ছিলো না। ওড়িশা এবং আসামেও অতীত কাল থেকে ১৪ই এপ্রিল পয়লা বৈশাখ পালিত হয়ে থাকে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, মেঘনাদ সাহা যখন এই রিপোর্ট তৈরি করছিলেন, তখন কয়েক বছর ধরে ১৪ই এপ্রিলে ১লা বৈশাখ হচ্ছিলো। রিপোর্টের মধ্যেও তাই একাধিকবার ১লা বৈশাখকে ১৪ই এপ্রিলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখানো হয়েছে।

মেঘনাদ সাহার এই রিপোর্টের সঙ্গে বাংলা একাডেমির শহীদুল্লাহ্ রিপোর্ট মিলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, বৈশাখ মাস থেকে বছর শুরু করা ছাড়া শহীদুল্লাহ্ কমিটির প্রস্তাবে সেই অর্থে নতুন কিছু নেই। সাহা প্রতিবেদনে বৈশাখ থেকে ভাদ্র পর্যন্ত ৩১ দিনের করা হয়েছে, আর অধিবর্ষে চৈত্র মাসকে ৩১ দিন করার কথা বলা হয়েছে। শহীদুল্লাহ্ কমিটিতেও বৈশাখ থেকে ভাদ্র পর্যন্ত ৩১ দিনের ধরা হয়েছে, আর অধিবর্ষে চৈত্র মাসকে ৩১ দিনের করা হয়েছে। অধিবর্ষ গণনার ব্যাপারেও বিশেষ কোনো হেরফের চোখে পড়ে না। বাংলা একাডেমির ১৯৬৩ সালের প্রস্তাবে বলা হয়েছিলো ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ থেকে প্রতি চার বছর পরে অধিবর্ষ হবে, যদিও ১৯৬৬ সালে বাংলা একাডেমি তা খানিকটা সংশোধন করে বলেছিলো বঙ্গাব্দকে চার দিয়ে ভাগ করে অধিবর্ষ হিসাব করা হবে। অধিবর্ষ নিয়ে বাংলা একাডেমির মত অবশ্য আর একবার বদলেছে। সেটা ১৯৯৫ সালে। তখন বলা হয়েছে: ‘‘গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জির অধিবর্ষে যে বাংলা বছরের ফাল্গুন মাস পড়বে, সেই বাংলা বছরকে অধিবর্ষরূপে গণ্য করা হবে।’’

এভাবে বাংলা একাডেমির শহীদুল্লাহ্ বর্ষপঞ্জির অধিবর্ষ গণনা শেষ পর্যন্ত মেঘনাদ সাহার অধিবর্ষ গণনার আরো নিকটবর্তী হয়। তাই এখানেও বিচ্ছিন্নতাবাদী কোনো বিবেচনা কাজ করে না। বরং পূর্ববঙ্গে জন্ম নেয়া মেঘনাদ সাহা ভারতের জন্য যে প্রস্তাব করেন, পশ্চিমবঙ্গে জন্ম নেয়া মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সেটাকে বিনা প্রশ্নে মেনে নেন।

বাংলা বর্ষপঞ্জিকে অবহেলা করার বেলায় অবশ্য সাম্প্রদায়িকতা বা বিচ্ছিন্নতা কোনোটাই কাজ করে না। বাংলাদেশে যেমন, পশ্চিমবঙ্গেও তেমন। বাংলাদেশের মানুষ আর পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ধর্মবর্ণগোত্র নির্বিশেষে বাংলা নববর্ষের মর্যাদা হ্রাস করতে যা কিছু করা দরকার, তার কসুর করছে না। ব্রিটিশ শাসনামলের বাংলায় জীবনযাত্রার বহু ক্ষেত্রে বঙ্গাব্দের প্রচলন দেখা যেতো। ব্যক্তিজীবনও নিয়ন্ত্রিত হতো বঙ্গাব্দের দিনক্ষণ দিয়ে। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিখ্যাত মানুষজন সকলেই ব্যবহার করতেন বঙ্গাব্দের সাল-তারিখ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলামসহ প্রখ্যাত সাহিত্যিকগণ তাঁদের ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে বা সাহিত্যকর্মের রচনাকাল লেখার সময়ে বঙ্গাব্দ ব্যবহার করতেন। কলকাতা ও ঢাকা থেকে প্রকাশিত বাংলা বইগুলোর প্রকাশকাল বঙ্গাব্দের হতো; লাইব্রেরিতে গিয়ে বইয়ের স্বত্বপত্র খুললে এখনো তা দেখা যায়। পাকিস্তান শাসনামলের পূর্ববঙ্গে এবং স্বাধীন ভারতের পশ্চিমবঙ্গেও বহুকাল যাবৎ এই রীতি চালু ছিলো। কিন্তু একুশ শতক নাগাদ বাংলাদেশ বা পশ্চিমবঙ্গের জীবনযাত্রার কোথাও বঙ্গাব্দের ব্যবহার সেভাবে দেখা যায় না। বাংলাদেশে সরকারি আদেশে সরকারি চিঠিপত্রে বঙ্গাব্দ লেখার একটা রীতি আছে বটে, কিন্তু তা শুধু ক্যালেন্ডার দেখে খ্রিষ্টীয় তারিখের উপরে বসানো হয় মাত্র। কেউ বাংলা তারিখ মনে রাখে না বা বাংলা তারিখ অনুযায়ী কেউ কোনো কাজ করে না। এমনকি পয়লা বৈশাখ কবে হবে, সেই প্রশ্নের জবাবও সবাই দেয় গ্রেগরীয় পঞ্জিকা অনুসরণ করে। যেমন কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে, পয়লা বৈশাখ কবে? সহজ উত্তর: ১৪ই এপ্রিল। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা যে এর চেয়ে অন্যকিছু, তা মনে করার কোনো কারণ নেই। সেখানেও মানুষ বাংলা মাসের হিসেবে চলে না। তাই সেখানেও যদি কেউ প্রশ্ন করে, চৈত্র সংক্রান্তি কবে? সেখানেও সহজ উত্তর: ১৩ই বা ১৪ই এপ্রিল। অর্থাৎ বাংলাদেশে বা পশ্চিমবঙ্গের কেউই বাংলা তারিখটাকে মনে রাখার প্রয়োজন বোধ করে না, মনে রাখে খ্রিষ্টীয় তারিখ। মূল কারণ খ্রিষ্টীয় তারিখ অনুযায়ী তাকে কর্মস্থলে যেতে হয়, বেতন তুলতে হয়, ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তি করাতে হয়, জাতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠান বা কর্মসূচিতে যোগদান করতে হয়। সকলের মনের মধ্যে তাই গেঁথে থাকে গ্রেগরীয় সাল, বাংলা সাল নৈব নৈব চ।

অথচ পঞ্জিকা সংস্কার করার সময়ে মনে করা হয়েছিলো, বঙ্গাব্দের মাসের দৈর্ঘ্যগুলো সুনির্দিষ্ট হয়ে গেলে সবাই নিশ্চিন্তে বাংলা মাস ব্যবহার করবে। ভারতের সাহা কমিশনও হয়তো সেটাই ভেবেছিলো। কিন্তু ফল হলো উল্টো। আগে তাও কিছু ক্ষেত্রে দেশীয় সাল ব্যবহৃত হতো, পরে তারিখের স্থায়ী সংযোগ সৃষ্টি হওয়ায় গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জিই সর্বব্যাপী হয়ে গেলো। এভাবে বাংলা সালের গ্রেগরীয়করণ করার মধ্য দিয়ে গ্রেগরীয় পঞ্জিকাকেই সর্বত্র প্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করা হয়েছে।

অনেকে মনে করেন, পশ্চিমবঙ্গও যদি বাংলাদেশের মতো বঙ্গাব্দের গ্রেগরীয়করণ সম্পন্ন করে, মাসগুলোর দৈর্ঘ্য সুনির্দিষ্ট করে, আর পয়লা বৈশাখ যদি ১৪ই এপ্রিল বা ১৫ই এপ্রিল নির্ধারিত হয়, তাহলে বুঝি বাংলা সালের কদর বাড়বে, মর্যাদা বাড়বে, ব্যবহারযোগ্যতা বাড়বে। তা যাঁরা ভাবছেন তাঁরা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। এমনকি বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ মিলেও যদি কোনো একটা দিনকে পয়লা বৈশাখ হিসেবে মেনে নেয়, আর সে দিনটা চিহ্নিত করে খ্রিষ্টীয় মাস হিসেবে, ১৪ই এপ্রিল বা ১৫ই এপ্রিল বা ২১শে এপ্রিল- তাতেও কিছু হ্রাসবৃদ্ধি হবে না; তাতে গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জিরই আধিপত্য বাড়বে।

প্রসঙ্গত মনে রাখা যায়, বঙ্গাব্দের সম্ভাব্য ব্যবহার দুই রকম: জাতীয় জীবনে এবং ধর্মীয় জীবনে। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, হিন্দু বাঙালি এবং বৌদ্ধ বাঙালিদের ধর্মীয় জীবনে বঙ্গাব্দের কিছু বাড়তি ব্যবহার রয়েছে। কিন্তু বঙ্গাব্দের সত্যিকার মর্যাদা লুকিয়ে আছে জাতীয় জীবনে এর বহুমাত্রিক ব্যবহারের মধ্যে। অর্থনৈতিক জীবন, স্কুল-কলেজের শিক্ষা-কর্মসূচি, এবং প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে যতোদিন না পর্যন্ত বঙ্গাব্দের একমাত্র ব্যবহার সর্বজনীন হচ্ছে, ততোদিন পর্যন্ত কোনো সংস্কার প্রচেষ্টাই বঙ্গাব্দের অতীত মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে পারবে না। তেমন অবস্থার জন্য যে ধরনের পরিবেশ দরকার, দুই দেশের ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক মানুষদের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, তা হয়তো কোনো কালেই আর সম্ভব নয়। বিশেষভাবে সাম্প্রদায়িকতার মধ্যকার আধিপত্যবাদী যে মানসিকতা এক পক্ষ অন্য পক্ষকে শ্রদ্ধা করে না, এক পক্ষ অন্য পক্ষকে গৌণ করে দেখে, গ্রাস করার সুযোগ খোঁজে, তা আরো ভয়াবহ! উভয় পক্ষকে পরস্পরের কাছে আসতে তা বাধা দেয়। বাংলাদেশে এবং পশ্চিমবঙ্গে অভিন্ন বঙ্গাব্দ চালু হওয়ার পেছনে সেটাই মূল বাধা।

বাঙালিত্বের যে মহাসড়কে বঙ্গাব্দের সহজ বিচরণ সম্ভব ছিলো, অনেক আগেই আমরা সে মহাসড়কে ওঠার পথ ছেড়ে দিয়ে আলাদা দুটো গলিপথ ধরেছি। গলিপথ দুটো থেকে সেই মহাসড়কের দূরত্ব ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। বাঙালি সংস্কৃতির অন্যান্য ঐতিহ্যিক উপাদানের মতো বঙ্গাব্দের জন্যও তা দুঃখের কথা বটে।

রাজশাহী, বাংলা নববর্ষ, ১৪৩১

তারা//