হাটুরে কবিতার বিলুপ্ত ভুবন

বঙ্গ রাখাল || রাইজিংবিডি.কম

বাংলা কবিতার সূত্রপাত বৈদিকতান্ত্রিকতার বিশ্বাস মিশ্রিত আলো-আঁধারের গূঢ়্যরহস্যময়তাকে আশ্রয় করে, যে রহস্য আমাদের আকাঙ্ক্ষাময় জীবনবোধনিষ্ঠ অনুভূতিকে আলোড়িত করে। কবি যখন কবিতা রচনা করেন, তখন তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হয় প্রাচীন, বর্তমান, অতীত। এ সময়পর্বে জ্ঞানচক্ষুর সন্মুখে মেলে ধরে ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভূগোল, নৃতত্ত্ব, অর্থনীতি, ধর্মনীতি, সমাজবিজ্ঞান, রাজনীতি, শিল্প-সাহিত্যের সার্বিক জ্ঞান; যার সাথে কবি মিশ্রণ ঘটান তাঁর কল্পনা শক্তির রূপ, রস আর রঙ। এ রূপ রস আর রঙের মিশেলে ভূমিষ্ট হয় কবিতা। কিন্তু এ কবিতা কি সব সময়ই একই ধারায় প্রবাহিত হয়েছে? না, তা হয়নি। ক্ষণে ক্ষণে পাল্টে গেছে কবিতার ভাষা, শব্দের ব্যবহার। চর্যাপদের কবিতায়—

‘কাআ তরুবর পাঞ্চবি ডাল।

চঞ্চল চীএ পাইঠা কাল।।

দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমান

লুই ভণই গুরু পুছিঅ জাণ ॥’—

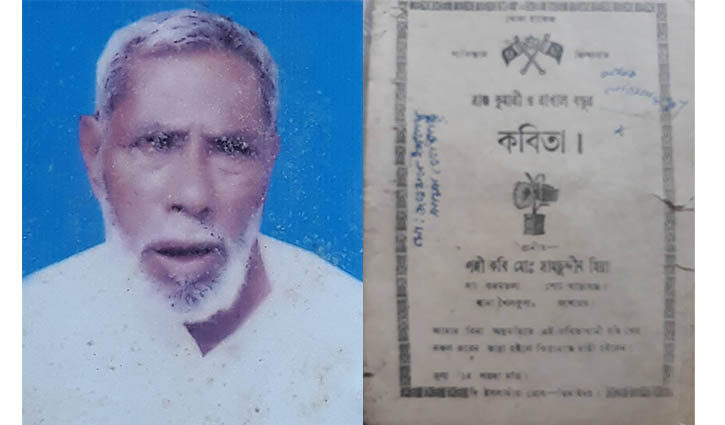

কবি শামসুদ্দিন মিয়া ও হাটুরে কবিতার বই

শরীর বৃক্ষ পঞ্চ ইন্দ্রিয় তার পাঁচখানা ডাল। চঞ্চল চিত্তে কাল প্রবিষ্ঠ হলো। দৃঢ় মহাসুখে পরিমাণ কর। আবার- ‘রূখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাই’। অর্থাৎ গাছের তেঁতুল কুমিরে খাচ্ছে। আবার বৈষ্ণব কবিতায় দেখা যায় জীবাত্মা পরমাত্মার আড়ালে মানুষের অনুভূতি নিষ্পেষিত হয়েছে। মঙ্গলকাব্যও এর থেকে বের হয়ে আসতে পারেনি। চণ্ডী বা মনসামঙ্গল কাব্যে পূজা প্রাপ্তির আশায় অ-দেবোচিত ব্যবহারে মানবিক ব্যবহার করলেও এ মানবিকতার ওপরে স্থান করে নিয়েছে অলৌকিক ঘটনা, যা আমাদের জীবন অনুভূতির বিপরীতে অবস্থান নেয়। পৃথিবীর সমস্ত বিখ্যাত কাব্যই ধর্ম অনুভূতিকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। মধ্যযুগীয় ধর্ম অনুভূতির ব্যাপক কাব্য বিশ্বাস তাই একটা অনির্ণিত বাসনায় পর্যবসিত হয়েছে। সেই জন্য হয়তো বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্য সৃষ্টির মহৎ চেষ্টা জাগরিত হয়নি। কাশীরাম দাস কিংবা কৃত্তিবাস ওঝা সে বিষয়ে আকাঙিক্ষত ছিল কিনা সেটা এখন গবেষণার বিষয়। কারণ এখনো আমরা ভাবি বাংলার ঘরে ঘরে বাল্মীকির সীতা অধিষ্ঠিত না হলেও কৃত্তিবাসের কল্পিত সীতা কলাবধুর মতো অবনত হয়ে আছে বাংলা কাব্যের বঙ্গলীবৃক্ষের বুকের ভেতর থেকে। সেজন্য অনুভব করা যায় যে, বাংলা কাব্যক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুভূতির একটা প্রতিষ্ঠা আছে জীবন জাগরণের মূলে। বস্তুত মধ্যযুগটাই ছিল ধর্মের জীবন (শামসুল আলম সাঈদ-কাব্য বিশ্বাসে কবি ও কবিতা, ইউপিএল প্রকাশনি, প্রকাশ : ১৯৯৫)। জীবনের ধর্ম মানবে নেমে আসতে আলাওল, ভারতচন্দ্র পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে। মধ্যযুগ থেকেই আমরা কবিতার আরেকটা ধারা হাটুরে বা পথুয়া বা ভাটকবিতা হিসেবে আমাদের গ্রাম গঞ্জে অনেক অনেক শক্তিমান কবিদের পেয়েছি। যাদের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা দেখবার ও দেখাবার স্বতন্ত্র শিল্পদৃষ্টি ছিল। এসব কবিদের কবিতায় রয়েছে নিজস্ব স্বর যা সবার চেয়ে আলাদা করে কবিতাকে চিনিয়ে দেয়। এই কবিতায় তারা আমাদের জীবন-সংস্কৃতি কিংবা আমাদের সম্মুখে ঘটে যাওয়া বিষয়গুলোকে অবলম্বন করে তৎক্ষণাত দীর্ঘ কবিতা লেখে ফেলেন এবং তা হাটে বাজারে মজমা জমিয়ে বিক্রি করেন। তেমনি একজন ঝিনাইদহ জেলার শৈলকূপার শামসুদ্দিন মিয়া। যিনি নিজের কবিতার বই তো বিক্রি করতেন এবং অন্যদের বইও নিজের অর্থে ছাপিয়ে তা হাট-বাজারে বিক্রি করে বেড়াতেন। এই কবিতার ইতিহাসও দীর্ঘদিনের যা গবেষণার মাধ্যমে তুলে ধরা সম্ভব।

দুই.

লোকসাহিত্যের একটি বড় জায়গা জুড়ে রয়েছে প্রাচীন লোকসাহিত্য। এই লোকসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হাটুরে কবিতা বা পথকবিতা বা ভাটকবিতা। যারা এই কবিতা রচনা করেন এই কবিরা নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের চলমান ঘটনাপ্রবাহ আন্দোলন, উত্থান-পতন, গণ আন্দোলন,স্বাধীনতা, বিবাহ, মুখরোচক প্রেম-বিরহ, নির্বাচন, হত্যাকাণ্ড, খুনের আসামী ও তার মৃত্যু, যৌতুকের ঘটনায় বলি নারী, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মুক্তিযুদ্ধ, বিরোধ ইত্যাদি বিষয়কে উপজীব্য করে তারা তাদের কবিতা রচনা করেন। এই ধরনের রচনাকে ১৯৮২ সালে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত লোকসাহিত্যের ২১তম সংখ্যায় সম্পাদক আসাদ চৌধুরী একে প্রথম ভাট কবিতা বলে উল্লেখ করেন। এই ভাট কবিতা বা হাটুরে কবিতা এক এক অঞ্চলে এক এক নামে পরিচিত। রংপুর অঞ্চলে শিকুলি, ঢাকা ময়মনসিংহ অঞ্চলে কবিতা কিংবা কোথাও শায়েরী বা পথগীতিকা নামেও পরিচিত হয়ে আছে। স্বল্পশিক্ষিত এক শ্রেণির কবিরা কোন একটি ঘটনাকে উপজীব্য করে গীতিকবিতার আদলে পয়ার ছন্দে এক ধরনের দীর্ঘ কবিতা লেখেন এবং পরে সেটি বিশেষ কাগজে ছাপিয়ে বিভিন্ন হাট বাজারে, লঞ্চে, স্টিমার, ট্রেন, বাস যে কোন জনবহুল স্থানে দাঁড়িয়ে অনেকটা পুঁথির আদলে সুর করে পড়া হয়। এভাবে ঘুরে ঘুরে আসর জমিয়ে ভাট বা হাটুরে কবিতা বিক্রি করেন কবি বা বিক্রেতা। তবে এই কবিতাকে ভাট কবিতা বলা নিয়েও বিজ্ঞমহলে ভিন্ন্নতা রয়েছে— শামসুজ্জামান খান, মোমেন চৌধুরী, অধ্যাপক আলী আহম্মদ এই কবিতাকে পথুয়া কবিতা এবং আতোয়ার রহমান একে পথের সাহিত্য বলেছেন। আবার আবুল আহসান চৌধুরীর ভাষ্যমতে, এই কবিতা হল পথের কবিতা। অধ্যাপক যতীন্দ্রনাথ ভট্টরাচার্য ভাট কবিতাকে বলেছেন ‘ভট্ট সঙ্গীত’। শ্রী নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার দ্বাদশ ভাগে ১৩১২ সংখ্যায় মোক্ষদাচারণ ভট্টাচার্য ভাটকবিতা কিংবা পথুয়া কবিতাকে উল্লেখ করেছেন ‘গ্রাম্য কবিতা বলে।’ উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ভাটকবিতা বা পথুয়া কবিতা মুদ্রিত হতে থাকে। এই কবিতা ক্রাউন বা ডাবল ডিমাই সাইজের কাগজে মুদ্রিত থাকে। অধিকাংশই নিউজ প্রিন্ট বা নিম্নমানের কাগজে সেলাই বাঁধাহীন ভাঁজ করা কাগজ। এই কবিতা আট পৃষ্ঠার তবে ১২ বা ১৬ পৃষ্ঠারও হতে পারে। ভাটকবিতা বা হাটুরে কবিতা প্রাচীন কাল থেকেই রচিত এবং মানুষের মুখে মুখে চলে আসছে। তবে এই কবিতার মুদ্রিত আকার বা প্রচার-প্রসার চলে আসছে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে। মুন্সি আব্দুর রহমান প্রণীত ‘১২৮০ সালের দুর্ভিক্ষের পুঁথি’ ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ‘আকারের পুঁথি’ আবার একই বছর মুদ্রিত হয় “তিরিক্ষা জ্বরের পুঁথি’ ওয়াইজদ্দিনের ‘গরকির বচন’ ১৮৭৬ সালের ঘূর্ণিঝড়ের ওপর ভিত্তি করে কোরবান উল্লাহর ‘খণ্ড প্রলয় (১৮৭৭) প্রভৃতি মুদ্রিত আকারে ভাটকবিতার প্রাচীন নমুনা।’

তিন.

হাটুরে কবিরা লিখেছেন- ভিন্নধারার কবিতা, সৃষ্টি করেছেন অন্যস্বর তবুও এইসময়ের অন্য সব কবিদের মত তারা এতো আলোচিত হননি কিংবা তাদের কবিতা নিয়েও হয়নি কোন একাডেমিক গবেষণার কাজ। শুধুমাত্র কিছু গ্রন্থ কিংবা প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখিত হয়েছে। এছাড়া মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ পাঠান দুই খণ্ডে লিখেছেন ‘বাংলাদেশের ভাট কবি ও কবিতা, বিলু কবীর লিখেছেন ‘হাটুরে কবিতায় সমাজ’ এবং হাসান ইকবাল লিখেছেন ‘ভাট কবিতায় মুক্তিযুদ্ধ’, ‘ভাট কবিতায় নারী’ ও হিমেল বরকত লিখেছেন,‘পথ কবিতার বিলুপ্ত ভুবন’। পত্র পত্রিকায়ও এই ভাট কবিতা নিয়ে সেভাবে গবেষণামূলক কোন আর্টিকেল পাওয়া যায় না। যে গ্রন্থগুলো লিখিত হয়েছে সে গ্রন্থ গুলোতেও এই ভাট কবিতা নিয়ে যথাযথ গবেষণার কাজ হয়নি। কারণ ভাট কবিতা শুধুমাত্র এক ধরনের কবিতা ছিল না; এর সাথে জড়িত ছিল একজন কবির অর্থনৈতিক সামাজিক কিংবা সেই সময়ের সামাজিক অবস্থাও। এই কবিতার মধ্য দিয়ে দেখতে হবে সেই সময়কে,বর্তমান সময়ে বসে এই কবিতাকে দেখলে সেই দেখা সম্পূর্ণ ভুল দেখা হবে বলে মনে করি। একটি সময় কিংবা ব্যক্তি, সময়, সমাজ বা সামাজিক, সাংস্কৃতিক অবস্থা বোঝার জন্য এই ভাট কবিতা নিয়ে কাজ করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। যারা ভাট কবিতা বা হাটুরে কবিতা নিয়ে কাজ করেছেন তাদের গ্রন্থ নিয়ে কিছু কথা বলা যেতে পারে, ‘একসময় গ্রামীণ মানুষের জনজীবনে বিনোদনের একমাত্র অনুষঙ্গ ছিল ভাটকবিতা। ভাটকবিতাগুলোর উপজীব্য ঘটনাবলী এক একটা আঞ্চলিক গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ হলেও এসব কাহিনির কোন কোনটির প্রচলন বিশ্বব্যাপী। এই ভাট কবিতাগুলো প্রাচীনকাল থেকেই রচিত হয়ে লোকের মুখে মুখে চলে আসছে। হারিয়ে যাওয়া এসব ভাটকবিতার পয়ার ত্রিপদী ছন্দের ভাবধারা শ্রোতাদের মোহাবিষ্ট করে রাখতো। কারণ কবিতার মধ্যে সমাজবাস্তবতা ও কল্পনার এক মিশেল অনুভূতি মূর্ত হয়ে উঠতো। কিন্তু হাসান ইকবালের (ভাটকবিতায় নারী গ্রন্থের লেখক) এই কাজটাকে আরও বিশ্লেষকমূলকভাবে করতে পারতেন। মনে হয়েছে সে কাজটাকে ভাসা ভাসা ভাবে করে গিয়েছেন। তবে এজন্যও তিনি ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য কেনো না নানা তথ্য তার মাধ্যমে আমরা জানতে পারছি। তিনি আরও গভীরভাবে সামাজিকভাবে, অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিকভাবে নারীর অবস্থানকে বিশ্লেষণ করতে পারতেন কিন্তু তিনি সেই কাজটা করতে পারেননি। আবার এই ভাটকবিতা শুধুমাত্র পুরুষেরাই রচনা করতেন নাকি এই ভাট কবিতা নারীরাও রচনা করতেন? করলে তাদের অভিজ্ঞতা বা তাদের সামাজিকভাবে কেমন করে মূল্যায়ন করা হত। তাদের আর্থিক অবস্থা কেমন ছিল এসব কথা উঠে আসতে পারত কিন্তু সেসব কোন কথায় লেখক তার গ্রন্থে উল্লেখ করেননি। আবার এই পেশায় নারী লেখক না থাকলে কেনো আসলেন না; সেই বিষয়গুলো তিনি তুলে ধরতে পারতেন। লেখক সেই কাজগুলোও তার গ্রন্থে উল্লেখ করেননি।

প্রাবন্ধিক ও গবেষক বিলু কবীরের গবেষণাধর্মী বই ‘হাটুরে কবিতায় সমাজ’। বইয়ের নামকরণে অনেকের কাছে প্রশ্ন জাগতে পারে হাটুরে কবিতা কী? আজকের দিনে অনেক কিছুই হারিয়ে যেতে বসেছে। হাটুরে কবিতাও হারিয়ে যাওয়ার পথে। এমন এক সময় ছিল যখন গ্রামে, এমনকি মফস্বল শহরে এ ধরনের কবিতা পাওয়া যেত। গ্রামের অধিকাংশ নিরক্ষর কিংবা সামান্য অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন কবি এই ধরনের কবিতা লিখে সেগুলো হাটে হাটে মজমা জমিয়ে পড়তে এবং বিক্রি করতেন। এই কবিতা ছিল তাদের জীবিকা। এই কবিতায় ওই সময়ের সমাজের নানা ছবি ফুটে উঠত। কবিতার বিষয় ছিল এলাকাভিত্তিক। এলাকায় ঘটে যাওয়া আলোড়ন স্মৃষ্টিকারী কোন ঘটনা কবি ফুটিয়ে তুলতেন তাঁর কবিতায়। এই ধরনের দীর্ঘকবিতাকে কাহিনিকাব্যের সাথে তুলনা করা চলে। একমাত্র ঘটনার ভিন্নতা ছাড়া এ জাতীয় কবিতার গঠনশৈলী প্রায় একই রকম। আবার এলাকাভেদে একই চরিত্র নিয়ে কবিতাও পাওয়া যায় এই হাটুরে কবিতায়। এই জাতীয় কবিতার একটি জনপ্রিয় কিংবা কবিপ্রিয় চরিত্র ‘জরিনাসুন্দরী’। সারা দেশেই এই ধরনের কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়। কোথাও কোথাও এই ধরনের কবিতাকে বটতলার কবিতাও বলা হয়ে থাকে। বিলু কবীর এই বইটিতে তার দীর্ঘদীনের সংগ্রহের ডালি খুলে বসেছেন। তার সংগ্রহ করা কবিতা থেকে সমাজের একটি সময়ের দর্শন তুলে ধরতে চেয়েছেন। সেদিক থেকে তিনি সার্থক।

পথ কবিদের বাংলাদেশে দশ-পনের বছর আগেও নিয়মিত দেখা যেত বাজারে, পথের ধারে, লঞ্চে, স্টিমারে, বাসে, রেলস্টেশনে গণজমায়েতের ভিতর কেউ সুর করে কবিতা পড়ছেন আর তার সহযোগী ছোট ছোট পুস্তিকা বিক্রি করছেন। এই কবিতা বা পুস্তিকাগুলোই পথ কবিতা। সস্তা নিউজপ্রিন্টে ছাপানো, ভুল বানানে এবং সেলাই বা পিনবিহীন সেই আট পৃষ্ঠার কবিতাগুলো এখন প্রায় বিলুপ্তির পথে। নিয়মিত তো নয়ই, কালেভদ্রেও এসব কবিতা পাঠের আয়োজন আর চোখে পড়ে না। অথচ বছর বিশেক আগেও এসব কবিতার চাহিদা ছিল ব্যাপক। এক লাখ, দুই লাখ কপি পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে এসব কবিতা। পথ কবিতার উদ্ভব কবে, এবিষয়ে দিনক্ষণ ঠিক করে বলা না গেলেও মধ্যযুগের কাহিনি কাব্যগুলোর সাথে যে এগুলোর সাদৃশ্য রয়েছে তা নিশ্চিত করে বলা যায়। তবে, আজকের দিনের যে মুদ্রিত কবিতার চেহারা আমরা দেখতে পাই তার উদ্ভব উনিশ শতকে। অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন তার এক প্রবন্ধে বলেছেন, প্রাচীন পথ কবিতা যে তালিকা দিয়েছেন তাতে ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত পথ কবিতার সাক্ষাৎ মেলে।

পথ কবিতাগুলো ক্রাউন বা ডাবল ডিমাই সাইজের কাগজে মুদ্রিত হয়ে থাকে। অধিকাংশই নিউজপ্রিন্ট বা নিম্নমানের কাগজে সেলাই বাঁধাহীন ভাঁজ করা কাগজ। এছাড়াও প্রচ্ছদপৃষ্ঠায় মাঝে মাঝে দেখা যায় ঘোষণা, নকল বা বে-আইনি পুনর্মুদ্রণের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি এবং এ জাতীয় পুনর্মুদ্রণ রোধের জন্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে আবেদন, নকল প্রমাণকারীকে পুরস্কার দানের প্রতিশ্রুতি মূল্য বা ক্রীত-স্বত্ব সম্পর্কিত দাবি, রেজিস্ট্রেশনের কথা ইত্যাদি। পথ কবিতা প্রথমেই বন্দনা। অধিকাংশ কবিই মাত্র এক পঙক্তিতে বন্দনা সমাপ্ত করেন। পথকবিতা কাহিনিকাব্য বা পালাগানের সমগোত্রীয় হলেও এগুলো দীর্ঘ নয়। পথ কবিতাগুলো যদিও কবিতা তবু এগুলো কবিতার মতো গুরুগম্ভীর স্বরে পঠিত হয় না। এগুলো একটি স্বতন্ত্র সুরের মাধ্যমে পঠিত হয়। পথ-কবিতার এই সুরটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই সুর তাল লয়ে পরিবেশিত হয়। বাংলাদেশের পথ কবিতা রচনায় মুসলিম কবিগণই একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে আছেন। এক্ষেত্রে হিন্দু কবিদের রচনা একেবারেই নগন্য। হিন্দু কবিদের স্বল্পসংখ্যক রচনা পৌরাণিক কাহিনির মধ্যে সীমাবদ্ধ, মুসলিম কবিগণ জাগতিক নানা বিষয় প্রেম-ভালোবাসা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, ঘটনা-দুর্ঘটনা, জনমানুষের সুখ-দুঃখ নিয়ে প্রচুর কবিতা রচনা করেছেন। হিন্দু কবিগণ যেখানে দেবনির্ভর এবং ধর্ম গণ্ডিতে বিচরণকারী সেখানে মুসলিম কবিগণের চিন্তাচেতনা একান্তই মৃত্তিকা সংলগ্ন।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এ দেশের মানুষের জীবনে অনিশ্চয়তা, বিভীষিকাময় অবরুদ্ধ সময়, সমাসন্ন মৃত্যুর অপেক্ষা, অন্যদিকে মুক্তি ও মৃত্যুর মুখোমুখি সময়, হানাদারদের অমানবিক বর্বরতা দৃশ্যাবলি, জ্বালাও পোড়াও, হত্যা ও দমন নীতির রক্তচক্ষু দৃষ্টির বিপক্ষে বাঙালির দামাল ছেলেদের অকুতোভয় সাহসীভাবে হানাদারদের পরাস্ত করে নতুন মানচিত্র, নতুন পতাকা, নতুন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গড়ায় দৃপ্তশপথ—এসব বিষয় ভাটকবিতায় নিজস্ব স্বকীয়তায় নিজস্ব ঘরানায় তুলে ধরেছেন ভাট কবিরা। তা আমাদেরকে মুগ্ধ করে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের একটা প্রামাণ্য দলিল হিসেবে ভাটকবিতাকে প্রণিধানযোগ্য বলা যেতে পারে।

বাংলাদেশের কবিতায় বর্তমানে অনেক বাঁক-বদল ঘটেছে এবং ঘটছে। আধুনিক কবিদের কবিতায় নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমেই তা সম্ভবপর হয়েছে। মধ্যযুগে তাদের কবিতাও সেদিন তাদেরকে স্ব স্ব মহিমায় চিহিৃত করে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। হাটুরে কবিরা তাদের কবিতায় বলেছেন, মানুষের কথা, রচেছেন মুখরোচক প্রেম-বিরহের কবিতা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, শালি-দুলা ভাইয়ের প্রেম, চাচি-ভাতিজার প্রেম,নানা ঘটনাপ্রবাহ তাদের লেখনির উপজীব্য মাল-মসলা। এই কবিদের কবিতায় প্রাক-স্বাধীনতা কিংবা স্বাধীনতার উত্তর সমাজ-রাজনীতির নানা চিত্র ভাস্বর। হাটুরে কবিতায় আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা বিশেষত নিজ দেশের প্রত্যক্ষ পটভূমিতে রচিত হয়ে থাকে। যেখানে ইতিহাস-সময়-ব্যক্তির পরম্পরায় মাটি-মানুষ-নিসর্গ এক অন্যতর কাব্যরূপ পায়, যা পাঠকের পাঠে নানা ব্যঞ্জনায় ধরা দেয়। তবে সংগ্রহের অভাবে এই কবিতার ভুবন আজ বিলুপ্ত। এখনও যা অবশিষ্ট রয়েছে তাও সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ না করলে আমাদের সাহিত্যের একটি ধারা বিলুপ্ত হবে। এই বিলুপ্তের হাত থেকে আজ এই হাটুরে কবি ও কবিদের রক্ষা না করতে পারলে সময় গেলেও সাধন হবে না।

তথ্যসূত্র:

১. ভাটকবিতায় নারী : ইকবাল, হাসান। ভাটকবিতায় নারী, প্রতিভা প্রকাশ, ঢাকা-২০১৮।

২. হাটুরে কবিতায় সমাজ : কবীর, বিলু। হাটুরে কবিতায় সমাজ, ঢাকা: শোভা, ২০১২।

৩. পথ-কবিতার বিলুপ্ত ভুবন : বরকত, হিমেল। পথ- কবিতার বিলুপ্ত ভুবন, বৈভব, ঢাকা-২০২১।

৪. ভাটকবিতায় মুক্তিযুদ্ধ : ইকবাল, হাসান। ভাটকবিতায় মুক্তিযুদ্ধ, অনলাইন,২৪ ডিসেম্বর, ২০১৭।

ঢাকা/লিপি